日本では、毎年9月1日に「防災の日」が設けられており。防災の日を含む1週間(8月30日~9月5日)は「防災週間」としています。

もくじ

どうして9月1日なの?

9月1日という日付は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災に由来します。

関東大震災とは?

- 1923(大正12)年9月1日 11:58に発生

- マグニチュード7.9と推定

- 相模原トラフと呼ばれる海峡沿いのプレート境界で生じた地震

- 南関東から東海地域に及ぶ地域に広範な被害が発生

- 死者:105,385

- 全潰全焼流出家屋:293,387

- 主な被害原因:火災

- 電気、水道、道路、鉄道等のライフラインにも甚大な被害が発生

- 三浦半島から伊豆半島東岸に高さ数m以上の津波

内閣府「報告書(1923 関東大震災)」を加工して作成

https://www.bousai.go.jp/kyoiku/kyokun/kyoukunnokeishou/rep/1923_kanto_daishinsai/index.html

東日本大震災が起こる以前においては、日本の災害史上で最大級の被害をもたらした震災でした。

「防災の日」って何をするの?

防災の日は台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての認識や理解を深め、それらの災害に対処する心構えと備えをするための日です。

防災の日及び防災週間では、全国各地で災害を想定した防災訓練や防災意識を高める防災イベントが行われています。

自分の家や職場にある災害備蓄品の保存期限をチェックしたり、見直す日でもあります。

防災訓練ってどこで行われているの?

防災訓練は全国の自治体や地域、職場や学校などで行われています。

自分が参加できる防災訓練がないか、住んでいる地域、通勤通学している地域の自治体のホームページで検索してみましょう。

内容は避難訓練や炊き出し訓練、AED訓練、帰宅困難者対策訓練など様々です。

訓練の際に防災グッズを展示販売している自治体もあるので、是非参加してみましょう。

災害が起こった時、自分がどこの避難所に行けば良いのか知っていますか?

いざという時、頭が混乱して冷静な判断が難しくなる状況も考えられます。平常時に自宅や職場のある自治体が発行しているハザードマップと避難所をしっかりと確認し、備えましょう。

ハザードマップと避難所の情報は自治体のホームページで検索する事ができます。

「防災の日」に見直そう!防災計画や防災備蓄品

まず、自分の家や職場が安全なのかを見渡してみましょう。

地震が起こった時、家具が倒れてこないか、きちんと固定されているか、確認しておきましょう。特に大きな家具やテレビ・モニターなどは転倒しやすいので安全に設置しましょう。

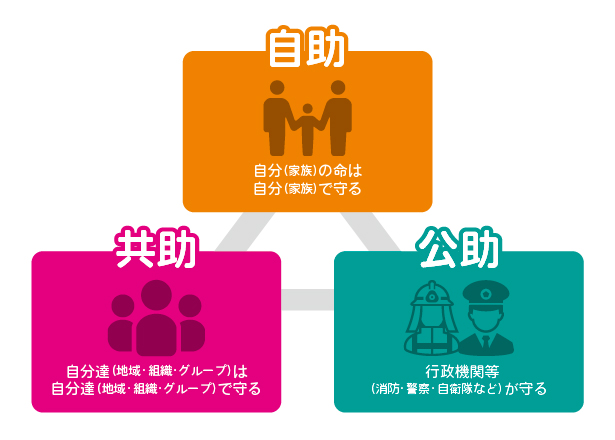

「自助・共助・公助」の「自助」を大切にして、自分達で出来る限りの備えをすること。それがいざとなった時に自分や家族、職場の仲間を守る大きな力になります。非常食・水・トイレなどの備蓄を最低3日間、出来れば7日間備えておくと良いでしょう。

まとめ

1年に1日、防災の日にきちんと防災について考え、見直すことは災害大国の日本にとって大切なことです。

「もし、今、災害が起こったらどうしよう」そう想像してみることから始めましょう。

関連コンテンツ

防災対策の三要素「自助・共助・公助」

防災を考えるうえで、必要な三要素として「自助」「共助」「公助」を紹介します。

梅雨・台風の時期に備えよう!自治体からの風水害情報の収集方法

梅雨や台風の時期は大雨や長雨などによる災害が発生するシーズンです。この時期に気を付けたい災害と、その備えについて紹介します。