毎日の天気予報(気象予報)に欠かせない情報を集めるために行われているのが「気象観測」です。近年では技術の発達により幅広い方法で気象観測が行われるようになりました。本記事では、台風や豪雨といった災害発生の予兆を知るうえでも欠かせない気象観測の仕組みや装置、方法について解説します。

「水のいらない」災害用トイレはこちら

Contents

気象観測の基本知識

気象観測の概要や目的、種類について解説します。

気象観測とは

気象観測とは、大気の状態を把握するために以下の気象要素の測定および諸現象を観察する行為のことです。

- 気温

- 気圧

- 湿度

- 風向風速

- 降水量

- 日照時間

- 日射量

- 雲

- 霧

- 雨

- 雪 など

気象観測の目的

気象観測によって得られた結果は、おもに気象予報に使用されます。特定地点での気象状態をとらえた情報は迅速に収集され、まとめられたデータから気象が予測され、テレビやインターネットなどの各メディアでの天気予報などで発表されます。

さらに、気候変動の把握や産業活動の調査・研究などに観測データが活用されることも多いです。

気象観測の種類

気象観測は、全国約60か所の気象台・測候所および全国約90か所の特別地域気象観測所にて行われています。気象観測は使用する装置や方法により、以下の種類に分けられます。

| 気象観測の種類 | 概要 | 使用する装置や方法 |

| 地上気象観測 | 地面近くの気温、気圧、湿度、風向風速、降水量、雪の深さ、雲、天気、日照、蒸発量などの気象要素を観測 | 地上気象観測装置を露場(周囲の人工物の影響を受けないよう配慮した戸外の場所)に設置目視 |

| 高層気象観測 | 高層の気温、湿度、気圧、風などを観測 | 観測機器を無線機とともに気球に設置し飛ばして観測 |

| 海上気象観測 | 海洋の気象要素を観測 | 船舶、気象観測船、海洋気象ブイロボット、フロートなどを使用 |

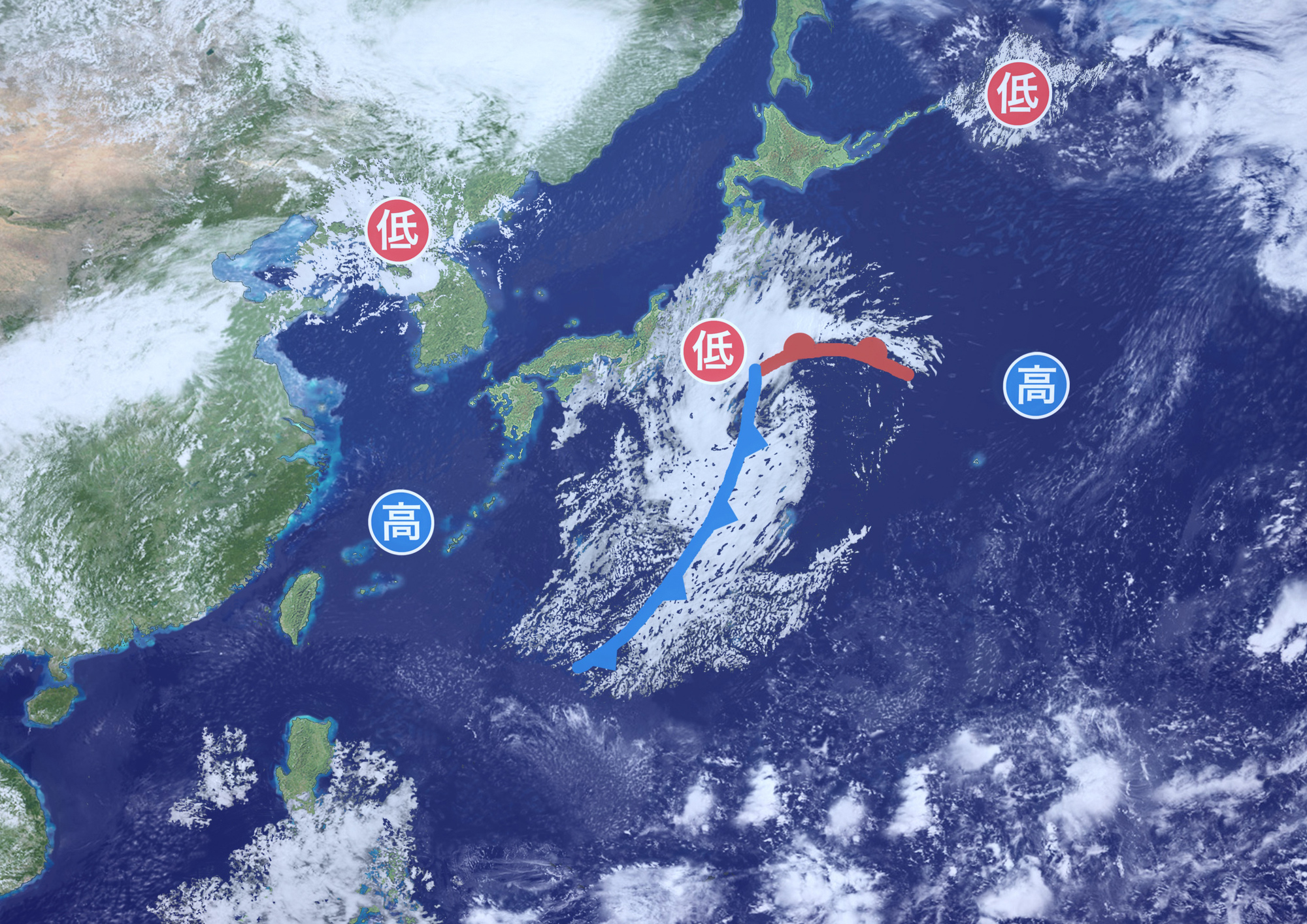

| レーダー気象観測 | 降雨域や降雪域を観測 | 電波(レーダー)を発射後、雨滴や雪片せなどから受けた反射電波を使用 |

| 気象衛星観測 | 雲の分布、雲の高さ、高層、風、海面水温、海霧、海水などを観測 | 気象衛星ひまわりより観測 |

| アメダス観測 | 細かな地点の降水量、風向風速・気温・日照時間、積雪の深さを観測 | 日本全国約840か所(降水量だけを観測するものを足すと約1,300か所)に設置されたアメダス(地域気象観測システム)を使用アメダスが観測したデータは電話回線によって集約される |

気象観測を行う気象台・観測所の種類と役割

気象観測を行う、気象台や観測所と呼ばれる組織や施設について解説します。

日本全国の気象台・観測所・測候所など

日本全国の気象観測を行う組織を以下にまとめました。

| 組織・施設の種類 | 日本全国の設置数 | 特徴 |

| 管区・沖縄気象台 | 6か所 | 札幌、仙台、東京、大阪、福岡、沖縄の6ヶ所 |

| 地方気象台 | 50か所 | 管区気象台等の所掌事務の一部を分掌北海道に6気象台、沖縄県に3気象台、管区気象台の所在する宮城県・東京都・大阪府・福岡県を除いた各府県に1気象台ずつ |

| 施設等機関 | 3か所 | 予報や警報の発表などは行わない茨城県つくば市の高層気象台、東京都小川紗良村の南鳥島気象観測所および父島気象観測所 |

| 測候所 | 2か所 | 分担気象官署として、府県予報区担当官署以外に波浪予報、気象の注意報・警報の発表が可能北海道帯広市、鹿児島県名瀬市 |

| 特別地域気象観測所 | 94か所 | 地上気象観測装置による自動観測のみを行っている |

気象台や観測所の業務・役割

気象台や観測所では、地上気象観測をはじめ、地震や火山、海洋などの観測も行っています。また、担当気象官署である地方気象台(一部測候所も分担)、管区気象台は、各警報・注意報の発表も行っています。

近年の気象観測や観測機関の傾向と変化

近年、技術の進歩や業務効率化などを背景に気象観測の方法や観測期間が担う業務内容なども変化しています。近年の気象観測や観測機関の傾向と変化について解説します。

100か所以上の測候所が無人化に

2025年10月現在、日本全国で有人観測を行っている測候所は北海道十勝地方の帯広と鹿児島県奄美大島の名瀬の2か所のみです。かつては気象台を含めて100か所を超える有人測候所が存在していましたが、観測技術の進歩や経費削減などを背景に、測候所は基本的に無人化されました。

北海道十勝地方の帯広と鹿児島県奄美大島の名瀬は、地方気象台の管轄が広範囲のため、現在も有人観測を継続しています。

空港出張所が民営化により航空気象観測所へ

日本には航空気象に特化した航空気象観測所があります。かつて航空気象観測所は航空地方気象台や航空測候所の下に所属し、空港出張所や空港分室として日本各地の空港に設置されていました。現在は観測手法の機械化や観測業務の民間委託が進んだことで空港出張所や空港分室は廃止となり、航空気象観測所となっています。

航空気象観測所は東京・成田・中部・関西・福岡の5つの航空地方気象台および新千歳・仙台・那覇の3つの航空測候所が存在しています。

海洋気象台の廃止

航空気象と同様、海洋や海上気象に特化した海洋気象台が存在していましたが、組織改組によって2013年9月までで消滅しています。

観測の自動化と目視観測事項の廃止

かつて地上気象観測や晴れや曇りの判別といった天気の記録は各気象台や観測所の職員の目視によって行われていました。現在は日本全国の特別地域気象観測所およびほとんどの地方気象台などでは、機械やシステムを活用し観測を自動化しています。たとえば、晴れと曇りの判別は気象衛星の自動観測による雲の有無等を推定した情報(高分解能雲情報)と、日照時間の観測による前1時間日照率といったデータをもとに行っています。雷の判別は、気象台を中心とした半径40kmの範囲を対象に、雷監視システム(LIDEN)による対地雷および雲間雷の観測結果と、気象レーダー観測による対流セルの情報を組み合わせて雷の観測を判別しています。

現在雲、視程、大気現象等の目視による気象観測を行っているのは、気象庁(東京)と大阪管区気象台のみです。

なお、初氷、初霜、初雪については職員による目視観測が続けられています。ただし、2025年冬季より、アメダスや気象レーダーなどの観測技術が向上したことを理由に、初氷と初霜の観測と発表は終了することが決まりました。初雪の観測と発表は今後も継続されます。

今後予報や災害予測の精度向上も期待

観測技術の発達により、気象観測の精度向上や業務の効率化にもつながりました。今後もさらに予報や災害予測の精度が上がっていくかもしれません。

ただし、気象予報や災害予測の精度そのものが上がっても、異常気象や災害そのものを防ぐことはできません。いつ起きるかわからない災害に対する備えは日頃から行うことをおすすめします。

マイレットでは、自宅や企業の備蓄としておすすめの多くの災害用トイレをご用意しております。

災害用トイレ製品一覧はこちら

災害用トイレ処理セット「マイレット」シリーズの使い方は以下動画よりご確認ください。

まとめ

気象観測の概要や種類、仕組みや装置について解説しました。気象予測の技術向上により高い確率での気象予報や災害予測が実現できるようになりました。普段何気なく見ている天気予報や災害情報の背景には、多くの技術や人の努力が存在しています。

関連記事

防災グッズに絶対必要なものを自宅避難・持ち出し避難に分けて解説

企業の防災備蓄不足第1位は「非常用トイレ」!選び方とおすすめ商品を紹介